La parola e il segno: Ibsen e Munch

La parola e il segno: Ibsen e Munch

Spesso parlando o scrivendo di espressionismo tedesco, specie al di fuori della Germania, ci si imbatte nel nome di Edward Munch.

Edvard Munch nacque a Loīten il 12 dicembre del 1863. Nipote del celebre storico e figlio di un medico fu incoraggiato dalla famiglia nella sua precoce vocazione artistica. Allievo di Christian Krogh (1852-1925) e di Heyerdal (1857-1913), a poco più di vent’anni era già pittore affermato e stimato. La sua mostra nel 1889 a Oslo suscitò scandalo, ma gli valse una borsa di studio che gli permise l’inizio dei suoi viaggi in Germania e in Francia.

A Parigi lavora nell’atelier Moreau, a Berlino partecipa attivamente al movimento dello Jugendstil fin dai suoi primi anni di vita. Dopo il 1908, in preda ad una violenta crisi di depressione nervosa, si stabilisce definitivamente in Norvegia e il suo nome diventa ben presto famoso in tutta la Scandinavia, in Svizzera, in Germania, in Olanda. Il Bénézit nell’edizione del 1911, sotto la voce Munch Edvard scrive queste sole parole: “peintre scandinave, XIX siècle (Ec. Norv.)”. I francesi infatti lo conosceranno solo nel 1952 (!) in occasione di una grande mostra retrospettiva a Parigi. Muore a Ekely il 23 gennaio 1944.

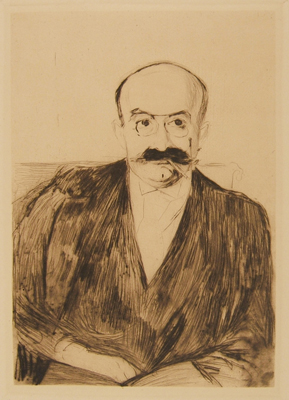

Edvard Munch, Ritratto del Dr. A., puntasecca, mm 265×178, inv. Tip. 30305 © Bologna, Pinacoteca Nazionale, Gabinetto Disegni e Stampe

Ma non sono certo questa sua nascita e questi dati biografici che ci costringono a riportare Munch nella sua patria nordica distaccandolo dalla Germania, dai suoi studi e dalla sua attività berlinese, dai contatti col mondo artistico germanico. La sua espressione artistica non è che ben superficialmente tedesca, risente solo di un’atmosfera dell’epoca comune peraltro a tutta l’Europa del Nord. L’atmosfera che impregna la sua grafica, i paesaggi desolati, i personaggi inesorabilmente chiusi nella loro definitiva solitudine, ci riportano di prepotenza verso quella singolare terra che, affrancatasi politicamente all’inizio del 1900, si impose all’Europa a metà del XIX secolo con una produzione culturale così personale e differenziata sia da quella danese che da quella svedese, da sembrare sorta per opera di magia. Parve che perfino una lingua nazionale fosse creata dal nulla. La lingua letteraria, infatti, fu, fino a quel momento, unicamente danese. Ma i norvegesi avevano alle loro spalle il grande retaggio delle Saghe Islandesi. A queste essi si ricollegarono e da queste attinsero come se i secoli non fossero trascorsi, con la profonda consapevolezza di essere gli eredi diretti e legittimi di tale meraviglioso patrimonio. I più recenti influssi artistico-letterari sia germanici che inglesi li fecero balzare nelle file di un’avanguardia europea, forti di salde radici autoctone che per secoli avevano solo vegetato in una sorta di letargo, nascoste dal profondo della loro terra. Un popolo antico, quindi, con tutta l’aggressività e la vitalità della giovinezza. I due grandi nomi norvegesi, Ibsen e Munch, che tanta influenza dovevano avere fino ai giorni nostri sul teatro e sulla grafica europea e che anche soli basterebbero per giustificare ampiamente l’esistenza spirituale della nazione, minacciarono di fare scomparire ogni altra voce norvegese. Ma accanto a questi colossi non si devono dimenticare né i delicati accenti delle musiche di Grieg, sgorganti dai leggendari incanti della sua terra, né le Fiabe di Asbjørnsen e Moe, racconti fantastici ugualmente distanti sia dalle favole dei fratelli Grimm che da quelle di Andersen, perché hanno le loro radici più profonde negli antichi nordici miti norreni; né il Bjørnson dei romanzi, anticipatori addirittura delle nostre odierne contestazioni; né la parola di Knut Hamsun con il suo nordico Dio: la Natura panteistica; né la nordica spietata religiosità di Sigrid Undset. Così come non si devono dimenticare i grandi pittori del simbolismo norvegese: Harald Sohlberg e Halfdan Egedius; o la forte personalità artistica di Olaf Gulbransson mordace e dissacrante; o i grafici del primo Novecento che aprirono la via alla nuova generazione degli incisori norvegesi verso le avventurose penetrazioni nella nostra attuale sconvolgente epoca.

La personalità dei norvegesi è inconfondibile e totalmente differente sia dagli altri popoli delle regioni scandinave sia dai tedeschi. È il popolo incapace di compromessi e di mezze misure, perché i norvegesi sono il riflesso dei loro tristi e grandiosi paesaggi, dove l’occhio e lo spirito non possono mai riposare in una natura eccessiva, che scandisce l’anno con una sola notte e con un solo giorno, dove tutto è smisurato e disumano, dove il drago – motivo ricorrente in tutte le raffigurazioni norvegesi fin nelle prore delle loro antiche navi rialzate come il collo di un serpente terminante in testa di drago dipinta e dorata – non proviene né dalla Cina né dalle Grandi Migrazioni; ma è la raffigurazione del fiordo norvegese che terribile e incombente penetra nella terra rocciosa per insinuarsi con mille e svariate sinuosità, con le sue multiple zampe e perfino con le sue unghie fin nelle più piccole e remote baie. È il popolo eternamente in lotta con il drago che è la sua terra.

Questa è la patria di Munch e si ha la certezza che non possa essere che questa se riusciamo ad entrare nel suo mondo grafico vivendolo e soffrendolo. E in questa patria – e non negli ateliers berlinesi, o in antecedenti Germanici – egli ha un ascendente ben definito, un padre legittimo per consanguineità. L’altro grande genio norvegese, Ibsen, fu, senza ombra di dubbio, il diretto precursore di Munch; la sola differenza consiste nel mezzo tecnico di espressione; la sola differenza che li separa è quella che intercorre fra la penna e il bulino. Entrambi i mezzi sono però acuminati, entrambi lasciano un segno nella storia dell’umanità, quando ad impugnarli siano un Ibsen e un Munch. Ma non pensiamo all’Ibsen malamente tradotto, falsamente interpretato dagli attori di tutto il mondo che snaturavano e contorcevano i suoi poveri personaggi per fare maggiore presa su di un pubblico che prediligeva ancora il teatro del Grand Guignol. Il padre di Munch è quell’Ibsen spietato e feroce, coraggioso fino all’eroismo, umano fino al pianto, sovvertitore di una società infiacchita e passiva, struggentemente poetico, che ci trasmette ancora oggi una emozione viva e attuale con un messaggio d’avanguardia tanto più sconvolgente se si pensa che intraprendeva la sua rivoluzione letteraria nell’Ottocento. Quella solidità tetragona delle sue costruzioni: incrollabili personaggi nella loro coerenza e consequenzialità in un contesto senza possibilità di scelta, perché non esistono incertezze, non esistono alternative, non è forse la stessa solidità di costruzione, la stessa impossibilità di essere altrimenti che ci suscita Munch come prima impressione? Una solidità, quella dell’artista, che nessun vento di “ismi” o di mode può fare neppure ondeggiare. E la tragedia ibseniana che scaturisce dal coraggio di calarsi nel profondo per giungere alla essenza delle cose, senza infingimenti e compromessi alla ricerca solo di una verità assoluta, qualsiasi ne siano le conseguenze, non è la stessa che fa scaturire L’urlo di Munch che, in quanto manifestazione di una piena coscienza, diventa panico costringendo tutto l’universo ad urlare con lui, perché ormai conscio della realtà umana?

La Madonna non è forse Rita de Il piccolo Eyolf, tutta così permeata di una stanca e inappagata sensualità con quell’emblematico piccolo feto relegato al fondo in un angolo estremo del foglio, al di fuori addirittura della rossa cornice che chiude e impreziosisce il bianco nudo di cera, solcata da quelle strane lingue caudate (spermatozoi che conoscono il pianto?) quasi a significare la sua sola possibilità nell’incidente marginale? E la patetica Ragazza in riva al mare in una nebbiosa atmosfera di colori cupi e svanenti non è forse la piccola fragile Nora che nella concentrata solitudine sta maturando la forza e la coscienza per uscire dalla sua Casa di bambola? Solveig non è solo la fanciulla dell’illustrazione al Peer Gynt della litografia del 1896; Solveig è la Ragazza ammalata della litografia del 1896 è La fanciulla in riva al mare della xilografia del 1898, è Melancolia nella litografia del 1930, è Brigitte della xilografia del 1931, è tutte le fanciulle solitarie e in attesa della grafica di Munch.

Le possenti figure di spalle, che così spesso ricorrono nell’opera grafica di Munch per tutto l’arco della sua produzione, con quei sipari di pietra creati dai loro corpi come a impedire a chi guarda di scorgere il loro vedere, questa esclusione inequivocabile del mondo dalla loro fissa, intensa ricerca, è – come in Ibsen – l’atto di coraggio di chi osa guardare con tutto se stesso, ma nel medesimo tempo con tutta la profonda dignità dell’isolato, per ricercare una verità, una certezza troppo intima per ammettere occhi estranei, per potere soggiacere alle sollecitazioni esterne.

Guardiamo singolarmente alcuni fogli di Munch particolarmente significativi di questa “ricerca”.

Nella puntasecca acquatinta Consolazione del 1894 la scultorea figura di spalle non è solo una proiezione affettiva, ma lo schermo alla donna che, piangendo, si copre il volto con le mani, il corpo con le braccia in unico blocco impenetrabile: non le vediamo il volto, non le vediamo il corpo; non possiamo capire né intuire nulla del suo desolato dolore dall’espressione del suo sguardo; noi siamo esclusi. I solchi implacabili del bulino sulla sinistra del foglio chiudono ogni vista anche ad uno spettatore opposto a noi formando una quinta di segni urlanti, quasi panica partecipazione delle cose, affondando poi nei lunghi capelli della donna, solchi violenti e materici, lunghi fino a coprire in parte il corpo, diventati corpo essi stessi.

Nella puntasecca Due figure del 1895 e nella xilografia a colori dallo stesso titolo del 1899, se la drammaticità sembra placarsi e il segno quasi distendersi in una calma più severa, l’isolamento, l’impenetrabilità, la sensazione di un recinto chiuso e invalicabile (qui dato dalle rocce a picco sul mare in contrapposizione alle “cose” della puntasecca precedente) non si discostano certo da Consolazione. Anzi, mentre nell’incisione precedente il dolore, il problema, la presa di coscienza erano affrontati dall’unico blocco delle due figure; qui l’uomo posto su di un primo piano rispetto alla donna, nell’incertezza di quel passo mosso per avvicinarsi a lei, ma così definitivamente statico, crea un mondo ancora più isolato, perché le due figure sono due entità distinte, anche se così vicine, ognuna raccolta in se stessa senza possibilità di aiuto reciproco. Nella xilografia, la geniale invenzione di quel mare blu notte oltre le rocce di un azzurro pavone fantastico e irreale, sottolinea l’isolamento, l’impossibilità assoluta di continuare, perché non c’è una via; è sosta esistenziale. Quelle figure non hanno scelta, dovranno – trovata la consapevolezza del loro esistere nella concentrazione della solitudine – volgersi per ritornare.

Le due figure delle xilografie colorate Nella foresta, una del 1897, l’altra del 1915, hanno ritrovato l’unione del blocco a due e questo blocco ha davanti il terzo elemento che li chiude dal lato opposto, dopo le “cose” e il mare: il bosco. Un bosco dai verdi struggenti, pallidi e vibranti che sfumano nelle più varie cadenze striato da solchi gialli, sì che non sai se i raggi di sole segnano l’inizio della primavera, o gialle foglie quello dell’autunno. Come una fiamma sul verde fondale spicca la chioma rossa della donna che diviene la violenta protagonista dell’intera composizione.

In Donne in riva al mare, xilografia a colori del 1898, ritroviamo, come in Consolazione una figura che volge le spalle, la cui giovinezza e femminilità ci è trasmessa solo dalla sua veste bianca che è essa stessa corpo e dai fulvi capelli sciolti sulle spalle (questa volta fiamma più tonale che psicologica in contrapposizione alla fiamma rossa della donna nella foresta); mentre l’altra figura, che è di fronte, è tutta nera con pochi tratti bianchi che non la rendono conoscibile e “leggibile”, ancora come la donna coperta dalle mani e dalle braccia di Consolazione. Le campate di colore stese come tappeti delimitanti le due strette zone tipicamente norvegesi del mare e del prato sottolineano la solitudine, la concentrazione, il silenzio.

Ragazze sulla riva del mare, puntasecca del 1907, e Ragazze sul ponte, xilografie del 1920 spezzano il tacito concerto a due voci fino a qui esaminato per formare gruppi di tre o anche più persone. L’atmosfera però non è cambiata e se sentiamo le tre ragazze sul ponte immediatamente vicine alle coppie precedenti, mondi ugualmente autonomi e indipendenti fra loro; il gruppo di ragazze sulla spiaggia può a prima vista apparirci un gaio chiacchierio di fanciulle. Ma se entriamo in quel silenzio, in quella staticità, in quel desolato paesaggio della natura avara, improvvisamente il gruppo ci appare come un blocco ostile che volutamente ci esclude, troppo chiuso nel suo cerchio compatto, troppo senza volti, perché noi possiamo penetrare nella sua intimità.

Una fanciulla se ne distacca; ma solo per subito ricreare la statica concentrata attesa delle tante fanciulle munchiane sulla riva del mare.

Ed ecco che, continuando a scorrere l’opera grafica di Munch, questi isolati personaggi che fino ad ora si sono sottratti ai nostri sguardi, rifiutando ogni colloquio, ogni contatto con il mondo quotidiano, ogni aiuto esterno, dimostrano che il loro volgersi di spalle non era atto di vigliaccheria, di fuga, di rinuncia, ma solo e unicamente di estremo ardimento, quando si pongono così completamente di fronte, senza veli e senza pudori, perché adesso sanno, hanno coscienza di se stessi e sono pronti ad affrontare ogni conseguenza. Ritornerà anche la parola e fino all’urlo. E a questo loro modo di essere di fronte senza compromessi verso se stessi e verso il mondo lo troviamo anzitutto nei moltissimi ritratti fra i quali si isola scultoreo e leonino il vecchio Ibsen nella litografia del 1902. La sola testa in primo piani dai bianchi capelli e dalla bianca barba si staglia su di uno sfondo completamente nero: lo schienale della poltrona sulla quale è seduto il vecchio drammaturgo, il vestito sono divorati da un nero compatto che si stende dietro il capo, davanti al corpo, come un drappo nero senza spessore e senza sostanza. Il volto proiettato in avanti sembra una testa medusea nella quale si siano concentrati tutti gli umori, tutta la vitalità indomabile di un intero corpo.

Tratti quasi rabbiosi di matita litografica ne sottolineano impietosamente ogni ruga, ogni caratteristica espressiva, ogni pensiero, facendo diventare questo ritratto una biografia interiore, il sunto di una intera vita, esso stesso concentrato di drammaticità, attore e autore, personaggio e creatore. Gli occhi pungono oltre il disegno fissandoci senza incertezze, occhi coscienti e sicuri di un uomo o di un eroe che, isolato, ha dominato la vita. Sullo sfondo, oltre la finestra, è la strada, le case, piccoli uomini che camminano col capo reclinato. I vetri della finestra sono chiusi: anche il rumore non giunge al di qua della quinta dello schienale della poltrona.

Le figure che erano di spalle nei boschi si sono voltate e la donna di Sera nella litografia del 1897 si incammina, lasciando il bosco dietro di sé, lo sguardo fisso in avanti, nera e funerea, tragica, decisa verso la sua vita e il suo destino; mentre in Ceneri litografia del 1899, la bianca figura femminile si è disgiunta per sempre dall’uomo che non riusciva a raggiungerla: egli, vinto e perduto, ridotto ad un nero cerchio in primo piano a destra del foglio con la sola luminosità della mano che nasconde la testa, diventa solo una quinta nello scenario della foresta, dalla quale la donna ritorna nel suo biancore tragicamente illuminante.

Anche le figure che si aprono a flabello simboleggianti le tre età della vita in Donna (puntasecca del 1895 e litografia del 1899) si volgono improvvisamente, violente, forti, sicure, e non ha importanza che appaiano nella loro nudità e nelle loro nere vesti funeree: ora esse sanno.

E infine si volgono le donne avvolte dalla luce lunare e la figura femminile della Notte d’estate (la xilografia del 1898 e l’incisione del 1895) è forse più serena, ma ugualmente conscia e ugualmente forte e coraggiosa. Più che nella xilografia dove donna e paesaggio sono ancora un tutto unico senza contrasti, è nell’incisione che appare il mirabile contrapposto dell’acquatinta che sbiadisce il bosco di bianche betulle fino a renderlo evanescente, mentre i tratti di puntasecca si concentrano sul viso della donna, dandole la forza, l’incisività, la personalità del trionfo totale, anche sulla natura.

Nella litografia a colori Ansietà del 1896 una delle composizioni più corali di Munch, una intera città ci guarda fissamente, ossessivamente. Gli occhi pieni di terrore, statici, allucinati in una sospensione satura di tragedia, dove solo la natura sembra già sconvolta con quegli incubosi segni concentrici che delimitano il porto del fiordo, con quelle linee improvvisamente rosse di sangue che solcano il cielo gravanti su di un primo piano di un solo uniforme colore di terra, uomini, donne, bambini, attendono consci, tutti ormai ugualmente adulti, nella speranza di reciproco aiuto, lo scatenarsi della tragedia.

Il Nudo, litografia a colori del 1901, vestito dei suoi rossi capelli che scendono fino alle anche, disegnato con sobri tratti gialli che ne delimitano le forme, pare esplodere in due occhi talmente verdi che si pensa si siano concentrati in essi il verde degli smeraldi, dei prati, degli alberi, degli occhi felini, rendendo la donna antica e eterna, perché attraverso quegli occhi sembrano racchiusi in lei, da sempre, tutti i regni della natura.

Nella Giovane Modella, litografia del 1894 e nella Pubertà, acquaforte del 1902, sono addirittura due adolescenti così apparentemente indifese nella loro nudità a guardarci sicure, consce e severe.

E tutti questi volti ci fissano con una intensità talmente penetrante e fatta sicura da farci sentire inadeguati in un mondo di così totale coraggio e sincerità. Per giungere poi con la Salomè (litografia del 1903), dal sorriso appena accentuato all’angolo della bocca e da quelle pupille che attraverso le palpebre inclinate e socchiuse esprimono quel “l’ho fatto e so”, alla prima delle due grandi sfide dell’assassina contro il giudizio della storia; sfida che culmina con quel porsi addirittura immobile e nuda della Carlotta Corday in primo piano nella Morte di Marat (litografia a colori del 1906-7) dove solo lei è il vero personaggio davanti al mondo e davanti ai posteri. Il Bacio, sia quello del 1895, sia quello del 1902, presa di coscienza “a due”, è anch’esso definitivo e senza ritorno: due figure di pietra sono diventate una figura di pietra, due figure di ebano sono diventate una figura di ebano. E tutte queste figure di Munch sono come una continua rappresentazione grafica dei personaggi creati dalla penna di Ibsen e tutti si potrebbero riconoscere ad un attento esame, tutti ritrovarli nei loro travagli, nelle loro ricerche, nelle loro tragiche prese di coscienza, queste figure-personaggi incisi sulla pietra, scalfiti dal bulino, corrosi dagli acidi, scavati nel legno, nati nei secoli dalla granitica spietata terra norvegese.

E se in Ibsen si può trovare una tragedia umana più personale e più inquadrata in un mondo di razionalismo, ancora integro di un senso di socialità, mentre in Munch vi è già la presa di coscienza di una paura sollecitata dall’esterno e un più esasperato isolamento individuale, questo è dovuto solo alla proiezione storica del quarantennio che li separa.

Ibsen e Munch ci hanno lasciato potenti ritratti maschili; ma entrambi sentono nella donna una indiscussa superiorità spirituale. La patetica struggente Solveig è più coraggiosa dell’avventuroso Peer Gynt, la bianca drammatica figura femminile di Ceneri è più eroica dell’uomo ripiegato. La dolce mansueta Nora è più forte del cattedratico avvocato Helmer, la esile fanciulla In riva al mare è più salda e sicura dell’indeciso compagno titubante. La donna del mare, l’incerta e tormentata Ellida, vince il tenace amoroso dottor Wangel e, col suo suicidio, Edda Gabler annienta i pavidi meschini uomini della sua vita, Carlotta Corday trionfa su Marat, come Salomè sul Battista.

In Ibsen (nel Brandt, ne La donna del mare, in Rosmersholm, ne Il piccolo Eyolf, solo per dare qualche esempio) la natura è partecipe dell’azione, della tragedia, personaggio drammatico, convulso, crudele, tipicamente norvegese; ed è questa natura norvegese-ibseniana l’ambientazione nella grafica di Munch, così strettamente legata ai personaggi da farne, alle volte, un discorso senza soluzione di continuità tra figure e natura: serrato, cupo, implacabile. Quei mari, quegli alberi, quei prati sono solo inconfondibilmente norvegesi. Il mare delle tante figure “in riva al mare” può essere solo il chiuso, invalicabile fiordo norvegese essenzializzato fino alla simbolicità. Nelle Due figure del 1895 e del 1899 la riva è angusta, sassosa, invalicabile: al di là un mare che sente di freddo, infido; quinte che costringono le figure in un ristretto e inospitale lembo di terra. I colori di quei mari sono astratti, raggelati fino a diventare in Donne sulla spiaggia del 1898 un mare cupo, ostile, quasi terrifico. È il mare dei pescatori norvegesi, la loro unica fonte di sostentamento ricco e pescoso, ma crudele verso l’uomo: la barca spesso naufraga e le acque del mare del nord non sono disposte ad un dolce amplesso con l’uomo: sono acque vampiro. E certamente non è più ospitale la terra, grandiose estensioni semi disabitate che sembrano non concedere spazio all’uomo: rocce che scendono impervie sulla costa, lembi di terra come scatole chiuse a contenere l’uomo; prati sottratti a stento alle rocce e al mare divorante la terra. Alle spalle boschi: i boschi dell’estremo Nord, fatti di conifere dalle radici infisse nei sassi, di un verde gelato, o cupo fino al nero; sono i boschi delle figure Nella foresta, senza traccia di sentiero. Sono alberi che vogliono vivere pur in un terreno arido e roccioso, ad una latitudine confinante coi ghiacciai eterni, lottando tenacemente abbarbicate contro le quasi quotidiane frane, contro le valanghe dei lunghissimi inverni; vogliono vivere per solo atto di volontà, di forza, di coraggio come i suoi nordici abitatori umani che sembrano veramente il riflesso della loro natura. Un bosco di betulle è il sorriso – assai raro – del norvegese. Il carattere del norvegese è cupo, tragico, nevrotico, come la sua terra, come il suo mare. Munch è norvegese, ritrae la sua natura ostile, la tragedia individuale del suo popolo, a volte squallida, a volte tetra, a volte istericamente urlante. Gli elementi ci sono tutti e allora molto semplicisticamente si definisce Munch “espressionista”, visto anche che proprio in questi anni l’espressionismo sta dilagando nel nord dell’Europa; che Munch aveva avuto contatti con gli espressionisti tedeschi nei suoi soggiorni in Germania; che fu attratto da motivi cari a Käthe Kollwitz e a Ernst Barlach. Molto più importanti semmai per la sua maturazione furono i contatti a Berlino con Köpping e Klinger, a Parigi con Vallotton e Rops. Partendo da un mondo simbolista, Munch, entrato nella Jugendstil berlinese partecipa alla grande rivoluzione mancata, ne diventa l’indiscusso maestro, supera l’effimero del movimento che si trascinava ancora troppi elementi del vecchio retaggio artistico, non tradisce la sua passata formazione, né la sua origine; essenzializza l’immagine, il segno, con sempre maggiore violento accanimento, con sempre più profonda necessità espressiva.

La cornice caudata della Madonna, quella zigzagante del Ritratto di August Strindberg che si metamorfizza in nudo femminile, sono l’essenzialità e la sintesi di un mondo, di una sensualità, di un pensiero assolutamente in linea con lo Jugendstil. Ed hanno lo spesso valore espressivo dei cieli feriti con violenza dal bulino e dalla sgorbia, delle terre tormentate dallo scavare crudele dell’incisione, dalla corrosione implacabile degli acidi di morsura. Questi non sono i segni “espressionistici”, ma proprio per la loro essenzialità quelli che avrebbero dovuto essere i tratti forti e spietati della prima rivoluzione del XX secolo. E come una Madonna non può essere certamente espressionista, così gravida dell’atmosfera, del segno, della sensualità, dell’immaginazione liberty; così il Bacio del 1902, è la più alta espressione alla quale poteva giungere lo Jugendstil; è la dimostrazione che la rivoluzione mancata avrebbe potuto trionfare. Ma forse, più esattamente, è la dimostrazione della aleatorietà degli “ismi” e del solo perdurare dei grandi artisti. Ben pochi, infatti, dei grandi esponenti di questo movimento europeo pur così numerosi e molti di indiscusso valore, sopravvissero al movimento stesso e quei pochi o non furono mai dei veri tipici artisti liberty (specie fra i tedeschi e gli austriaci) o, se lo furono, ebbero una sopravvivenza perché capirono la vera rivoluzione del Novecento e combatterono su questa linea. Forse unico esempio di tutto il movimento europeo di artista che fu tipicamente liberty, che continuò ad esserlo e che rimane fra i più grandi incisori del secolo, è Munch. Partecipando al movimento espressionista, Munch vi portò il suo clima ancora più nordico di quello degli espressionisti tedeschi con quel retaggio di solitudine proprio dei popoli scandinavi, vi portò la sua esperienza di antico rivoluzionario, il suo genio, la sua espressione violenta e granitica, la sua incomparabile abilità tecnica, ebbe una ben decisa influenza sul suo evolversi, portò un peso che si protrasse attraverso il tempo e le mode; ma non fu neppure scalfito da quel mondo nel quale era entrato già con passo sicuro: qualche arricchimento, qualche ulteriore ripensamento per sempre più chiarirsi e realizzarsi, ma il suo svolgimento artistico prosegue coerente e inattaccabile.